聖母たちのプロテスト

火曜サスペンス劇場の放送終了

1981年から2005年の火曜9時、おとなの女性をターゲットとしたサスペンスドラマが火曜サスペンス劇場。岩崎宏美が歌う主題歌『聖母たちのララバイ』は、大ヒットとなり、ドラマの視聴率を支えた。

1話完結のストーリーは、殺人事件の犯人が判明するプロセス、あるいは、自殺や事故死であるはずが実は他殺であったという話しなど。真相を解き明かすのは、だいたい刑事課の私服警察官だ。

火サスが終了した次の年、ジャーナリズムは死んだ

火サスのみならず、昔も今も、警察官はテレビを舞台に大活躍をしている。あまたの刑事ドラマの他に、テレビは、『警察24時』といった特番形式で、警察官の活躍を垂れ流している。そして現実の警察も、凶悪事件の検挙率が高いことを広報している。

しかしながら、 誰もが他殺を疑う不審死なのに、「事件性なし」と判断されるケースは、 おびただしいほどに存在する。

ジャーナリストの連続不審死

第一安倍内閣(2006-2007年)当時においては、政財界の汚職を追及していたジャーナリストらが次々に不審死を遂げた。警察はいずれも「事件性なし」と判断し、ジャーナリストらは、何ら捜査もしてもらえず、自殺・病死・事故として処理された。

- 朝日新聞記者・論説委員 鈴木啓一 氏 (2006年死去)

- リクルート事件のきっかけとなるスクープや政権批判の記事などで朝日の看板記者だったが、2006年12月17日に東京湾に浮かんでいたところを発見され、「自殺」として処理された。

- 朝日新聞社会部次長 斎賀孝治氏 (2006年死去)

- 社会部のデスクとして活躍していた斎賀氏は、耐震強度偽装事件発覚を精力的な取材し、事件の本質が①国が国の問題を民間人に責任転嫁していること②非公式後援会「安晋会」を通じた安倍晋三首相の資金源問題にあることを記事にしていた。その最中の突然の死去について、急性心不全と発表されたが、自殺や暴行などの死因が錯綜した。

- 読売新聞政治部記者 石井誠氏 (2007年死去)

- 竹中平蔵氏が所轄大臣だった頃より、同氏が進める郵政民営化やNTT解体などへの批判記事を多数執筆していた。自宅玄関先で、後ろ手に回した両手には手錠がかかり、口の中には靴下が詰め込まれ、その上から粘着テープが貼ってあった。警察は「事件性がない」と判断し、SMプレー中の事故死として処理した。

正義のない国/権力に媚びるマスメディア

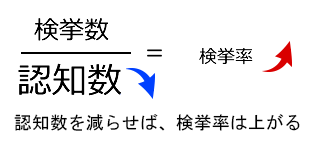

日本が恐ろしいのは、誰もが見せしめ殺人を疑う事案を、警察が「事件性なし」とすることで、捜査はおろか、事件にさえなっていないことだ。とうぜん、統計上の認知数からも外れる。

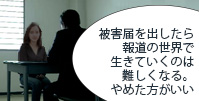

2006年を境に、手間のかかる調査報道を厭わず、権力腐敗の記事を書くジャーナリストはいなくなった。そして、権力者にすり寄る『御用ジャーナリスト』ばかりが活躍するようになっていった。

こうして、日本は正義のない国となった。

御用ジャーナリストの性暴力を告発した女性

2017年、ひとりの女性が、『安倍総理にもっとも近いジャーナリスト』と言われていた山口敬之氏にレイプされたと実名で訴えた。その女性、伊藤詩織氏は、当時からジャーリストを志望しており、山口氏とは、テレビ局への就職を相談する関係にあった。

レイプは、殺人と同様に凶悪犯罪の一類型だ。そして、現実に発生する事件数と警察統計上の事件数がかけ離れれている点も殺人と同じだ。つまり、多くが、いや、ほとんどが事件にさえなっていないのである。

刑事司法に不満を持ち、手記の出版と民事訴訟で問題を提起した伊藤詩織氏が、その後の自身の境遇をどう描いていたかは知らない。しかし、彼女の表情は、初期の記者会見で見せた表情から、次第に曇りがちとなっていったように感じられる。

複数の争訟を抱え、立証のために見たくない証拠に向き合い続けることが、どれほど自分自身を苦しめ、傷付き、疲弊するか、それは経験した者にしか分からない。

後に、#MeToo運動による性被害の世界的な告発運動が起こり、伊藤氏はそれに救われたことを明かしている。しかし、#MeToo運動の後押しがあり、TIME誌の「世界で最も影響力のある100人」にも選出されたにもかかわらず、日本国内で伊藤氏に向けられる目は冷ややかだ。とりわけ、女性週刊誌での扱いが冷淡である。

結果、伊藤氏が女性問題を代弁しているはずなのに、女性から評価されない状況が発生しているように感じられる。

司法タブーの壁が、告発者を悪者にする

女性週刊誌の影響を割り引いても、日本の女性たちが伊藤氏に冷ややかなのは、国が不起訴を判断したにもかかわらず、伊藤氏が自分自身の被害を損害賠償請求事件として争っているからだろう。

法律や司法を聖域視(タブー視)しがちな日本人は、そこに異議を唱える者を、良く思わないのである。

もし、刑事司法が山口氏を訴追していたなら、伊藤氏に対する扱いはまったく別のものとなっていたはずだ。それこそ、女性の教育を禁じたタリバーンを批判し、見せしめの銃撃で負傷し、後にノーベル平和賞を受賞したパキスタンのマララさんのように、女性を因習から解放したマドンナとなっていたのかもしれない。

正義も希望もない国

立ち上がらない男たち

ジャーナリズムの不正義はさておき、抜本的な国の改革を求めてきた人々は、今日までことごとく期待を裏切られ続けてきた。行政府の腐敗を正す施策は、いつも実行されないか、あるいは骨抜きとされてきた。

- 1993年、日本新党は、国のかたちを根本から変えることを目標とし、38年ぶりの政権交代を実現した。しかし、何ら改革を実現することはなく、1年足らずで退陣し、結党から2年半で消滅した。

- 2001年、小泉純一郎が総理大臣となった。小泉氏は「構造改革なくして景気回復なし」をスローガンとし、郵政と道路公団の民営化を進めた。小泉氏は改革の成功を自画自賛し、メディアも『小泉劇場』を配信した。しかしながら、道路改革が失敗であることは、2009年に『高速道路無料化』を公約とした民主党に惨敗したことが示している。

- 2006年、ジャーナリズムは死んだ。

- 2009-2012年、民主党は、改革への期待を一身に集め、日本新党以来の政権交代を果たした。しかし、何の改革もできぬまま、無残に政権から転がり落ちた。

- 2012年、橋下徹氏は日本維新の会を設立した。ほどなく石原慎太郎氏が合流し、同年の衆議院での第3党に躍進した。多くの人は「今度こそ」と改革を期待した。マスメディアの注目も大いに集めたが、党としてのまとまりに欠け、2014年に解党した。

希望のない国

このように、改革を旗印にした政治家が、誰一人として、期待に見合った結果を残せなかったことにより、人々は改革への希望を失った。

そして日本人は、無難な選択をするようになっていった。現状を容認し、長いモノに巻かれることを肯定し、批判をすることにエネルギーを使わなくなったのである。

こうして、社会の問題には目をつむって、身の回りの平穏ばかりを守ろうとする傾向が顕著になったように感じられてならない。

芸能人の連続不審死

2019年、複数の芸能人が、自宅クローゼットで首吊りによって死亡した、とのニュースが報道された。いずれのケースも、速報段階で自殺を断定する報道がなされた。2021年には、神田沙也加氏の転落死が報道されたが、やはり警察は事件性を排除し、「自殺の可能性」に偏向した報道がなされた。

病院で死亡が確認されたわずか54分後の速報で、首つりによる自殺であると報道された。各テレビ局は、競うように、センセーショナルなテロップ入りで何度も繰り返し報道した。

自殺を断定する報道は、多くの人に違和感を感じさせた。また、異例の早期密葬が証拠隠滅を疑わせたことや、所属事務所の証言が変遷したなどが、自殺報道への不審感を募らせた。

自宅で首を吊った状態で死亡しているところを、訪問した親族が発見した。ただし、芦名星氏以降、メディアは死亡時の情況の次第に伏せるようになった

自宅クローゼットの中で首をつった状態でぐったりしているところを、夫で俳優の中林大樹氏が発見し、搬送先の病院で死亡した。やはり、自殺を決め付けた報道が行われた。

転落死と速報され、後に北海道警察は、司法解剖の結果から事件性を完全に排除した、突き落としも飛び降り自殺も外因としては同じ結果となるが、道警はその説明をせずに事件性を排除した。また道警は、15cmしか開かない窓からどうやって転落したのかの説明もしていない。

所属事務所によれば、「5月3日(火)昼頃、渡辺裕之さんが自宅にて縊死されました。」とのこと。『縊死』とは、窒息死のこと。渡辺氏の報道では「捜査関係者によれば~」で始まる警察リークによる報道がゼロとなった。報道は、模倣自殺防止を唱えるばかりで、犯罪死の見逃し防止のための措置を警察がしたか否かに触れていない。なお、最初の報道は、事務所のwebサイトでの発表をネタ元とする記事で、死亡から2日後であった。

テレ朝ニュースによれば、上島さんは昨日10日深夜、家族からの通報で、都内の自宅から救急搬送されたが、11日午前1時前、搬送先の病院で死亡が確認された(東京消防庁)。上島さんの死亡について、事件性はない(警視庁)。

渡辺裕之氏のケースほどではないが、警視庁がリークした情報をネタ元とした記事はほとんどない。

見て見ぬふりをする人たち

「何かおかしい」

そう感じたとしても、下手に首をつっこむと、面倒に巻き込まれる場合がある。それゆえ、見て見ぬふりをして、やり過ごす対処を、多くの人は漫然と行っている。

「何かおかしい」と感じる対象が、警察が手をつけようとしない殺人の疑惑であるなら、それはジャーナリズムが追及すべきことだ。しかし、ジャーナリズムが、警察となれ合い、見て見ぬふりを続けるのなら、同じような「(何かおかしい)不幸」が続いてしまうのである。

立ち上がる女性たち

三浦春馬氏のファンらが、全国で死因の究明を求めてデモ活動を実施している。その背景にあるのは、刑事司法の機能不全に対する不満であり、伊藤詩織氏のケースと同じだ。そして、デモに参加しているのも、女性ばかりだ。

傷を負って戦っているのはだれ?

火サスの代表的主題歌『聖母たちのララバイ』の歌詞には、「男たちは みんな 傷を負った戦士」というフレーズがある。しかしながら、前述の通り、男たちの多くは、正義をあきらめ、希望を失い、社会のために戦うことを止めてしまった。

また、警察が犯罪捜査をあまりにも秘匿・聖域化するので、その領域への口出しがタブー視されている。だから、芸能人の連続不審死を「おかしい」と感じても、誰もそれを口にしようとしないのだろう。

そうして、戦うことを止めた男性に代わって戦っているのは、女性たちなのである。

執筆者プロフィール

- ライター

- 創世カウンシル代表

最新の投稿

- 2025年11月23日汚職汚職の町

- 2025年4月11日人権フジテレビと中居正広の刑事責任を追及しない警察が水面下のレイプ天国を覆い隠す

- 2023年10月20日告訴・告発組織犯罪が野放しの日本

- 2023年8月5日汚職宗教二世とパチスロ二世

この記事は、デモの参加者が期待する効果を得られなかったとしても、それは決して無意味ではなく、社会にとって大いに意義があることを示したつもりです。

民主主義国家であるはずなのに、民主的な声を聴く耳を持たない刑事司法に問題の根源があると思っています。とりわけ警察組織の秘匿主義/隠ぺい体質、『法の支配』より『高級警察官僚の支配』が優先されていることが問題の枢軸です。『法の支配』とは、すなわち『法治』。それが軽んじられていることは、法治国家として致命的な瑕疵だ。権力者(高級官僚)は、刑事事件にするか否かの判断を支配する。巨大組織の構成員たちは、権力者の顔色を伺いながらの忖度を常とする。その結果、権力者の犯罪疑惑のほとんどは、捜査対象にさえされていない。

伊藤詩織氏のケースでのキーマンは現警察庁長官の中村格氏、中村格氏は、伊藤詩織氏への性暴力に関し『安倍総理にもっとも近いジャーナリスト』の逮捕を止めた張本人。

三浦春馬氏のケースにおけるキーマンは、元警察庁長官の安藤隆春氏。安藤隆春氏には、三浦氏に関与した証拠は何もありません。しかしながら、捜査関係者をネタ元とする類のない決め付け報道は、既述のとおり、それを仕切る警察官僚の存在を推測させるものです。そして、安藤氏がアミューズの社外取締役であることは、アミューズと警察の関係を示す揺るぎない事実だ。

警察がマスメディアと積年のなれ合い関係にあることが、問題の解決どころか、認知さえ困難にしています。警察不祥事のように具体的な事件が発生するならまだし、『警察が関与した疑惑』程度でマスメディアは動きません。

警察の問題を別にしても、数千、数万規模のデモが数回おこなわれたフジテレビ抗議デモでさえ、マスメディアは報道しませんでした。このことは、数十人程度のデモをマスメディアが報道してくれることを期待するだけ無駄であることを示しています。

だから「あと何回やったら…」といった短期的な効果を期待せず、「どうしたらデモに賛同してくれる人を増やせるか」を考えるべきだと思います。そのためには、デモ批判に対しても、真摯に耳を傾けるべきでしょう。デモ活動に反発する人を増やしてしまったなら逆効果です。とにかく、問題の背景が『国家中枢の問題』に直結しているので、ちょっとやそっとのデモ活動では何の効果も得られないでしょう。

無責任にデモ活動を持ち上げるのではなく、デモ活動による安易な期待を排除するために、この追記で補足することにしました。

コレは、どこまでが事実なんですか?。

芸能人が他殺、安倍晋三さんを調べていたジャーナリスト殺しなんて日本であるのですか?。

上島竜兵さんなんて、有吉さんか、志村けんさんしか理由がないじゃないですか?。

どうやって証明、表にだすのですか?。