三浦春馬の死が万人の生に繋がる可能性

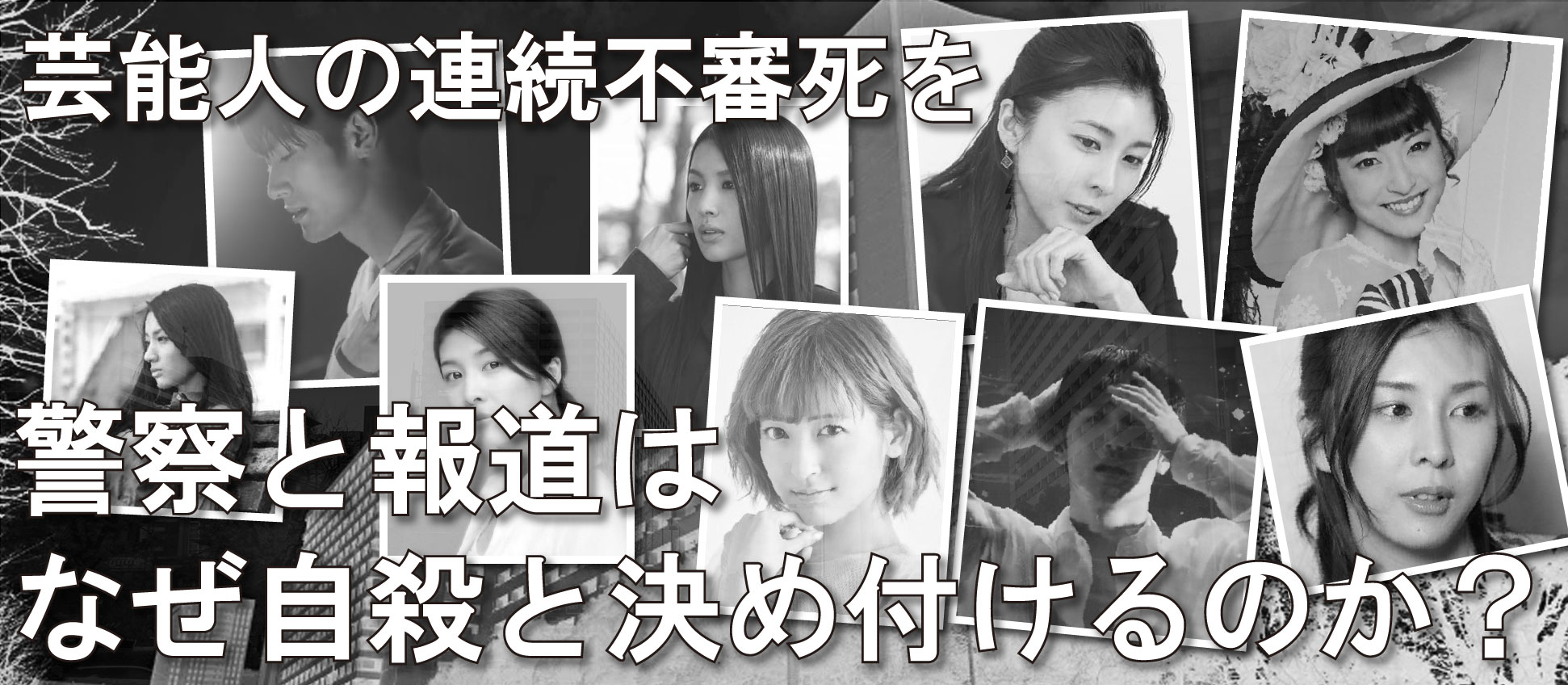

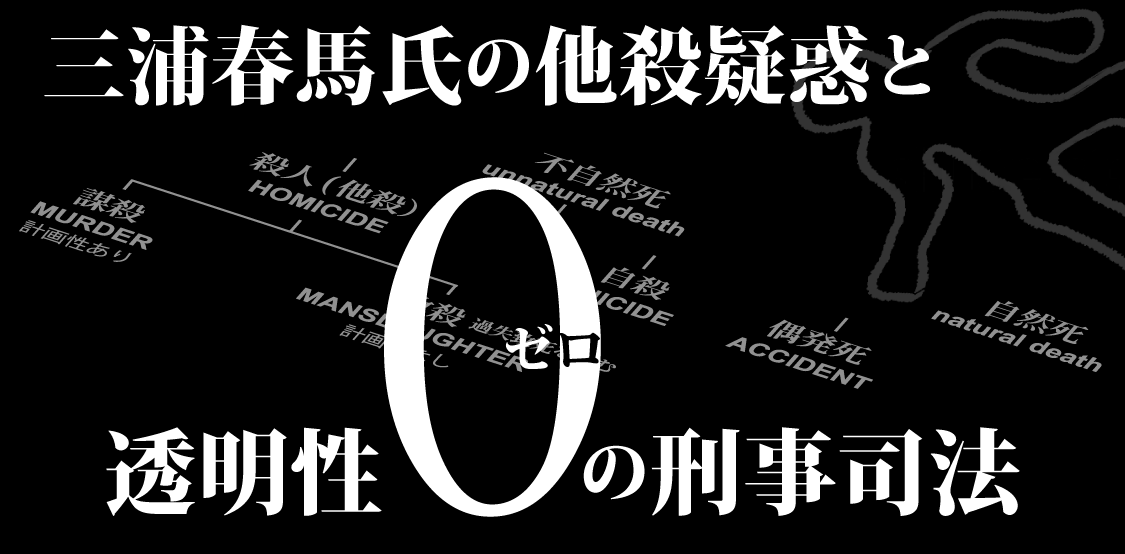

三浦春馬氏、芦名星氏、竹内結子氏ら、他殺の可能性を100パーセント否定できないケースにおいて、警察が安易に「犯罪性なし」を判断したことから、捜査がなされないばかりか、科学的な死因究明が何も行なわれなかった。

この記事は、同じような「犯罪死の見落とし」が指摘される事案を減らし、それが、事故や自殺を偽装した殺人の抑止につながることを願って制作しました。

- 問題の発生経緯(詳細は「三浦春馬氏の不自然死と報道の闇」に記載)

- 三田署の警察官は、三浦氏が首吊り状態で発見されたことと、発見者であるアミューズ社員に遺書の存在を唆されたことから、警察の方程式(首吊り+遺書=推定自殺)に沿って、三浦氏の自殺を推定した。

- その一方、三田署の警察官は、マスメディアに情報(首吊り+遺書=推定自殺)を漏洩した。

- 警察官の漏洩(タレコミ)を受けたマスメディアは、無批判かつ一斉に警察官の情報「首吊り」「遺書」「自殺か」を報道した。

- 問題の背景(詳細は「三浦春馬氏の死因が究明される可能性」に記載)

- いくつもの悲惨な連続殺人事件において、警察が不審死を「事件性(犯罪性)なし」と判断し、犯罪死を見逃していたことから、法医学者らは、死因究明制度の欠陥を指摘するようになった。

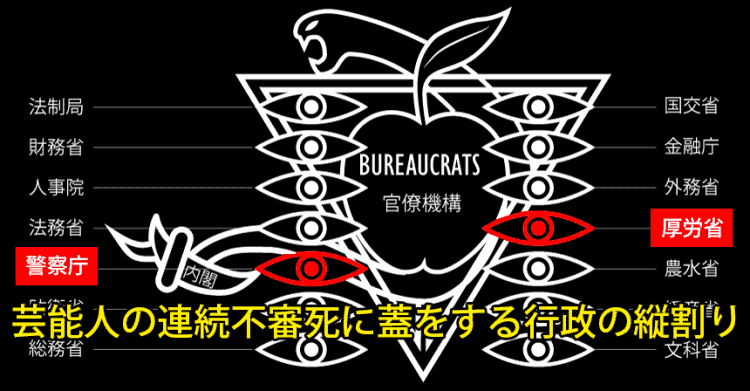

- それは、我が国の死因究明制度が縦割りで、他の先進国のような統一した制度となっておらず、警察官が「事件性(犯罪性)なし」と判断しさえすれば、一切の死因究明が行われていないことなどを指摘したものである。

- そうして、10年以上の議論と法改正を経て、犯罪死の見逃し防止のための死因究明制度が整理され、厚生労働大臣を本部長とする死因究明推進本部による評価がなされている真っただ中に発生した事案である。

- 問題点

- 犯罪死の見逃し問題

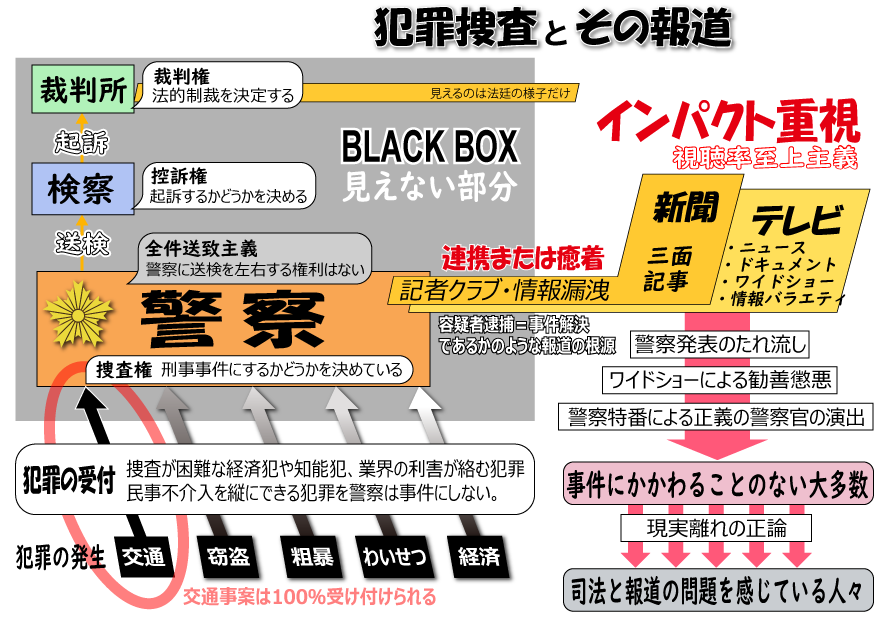

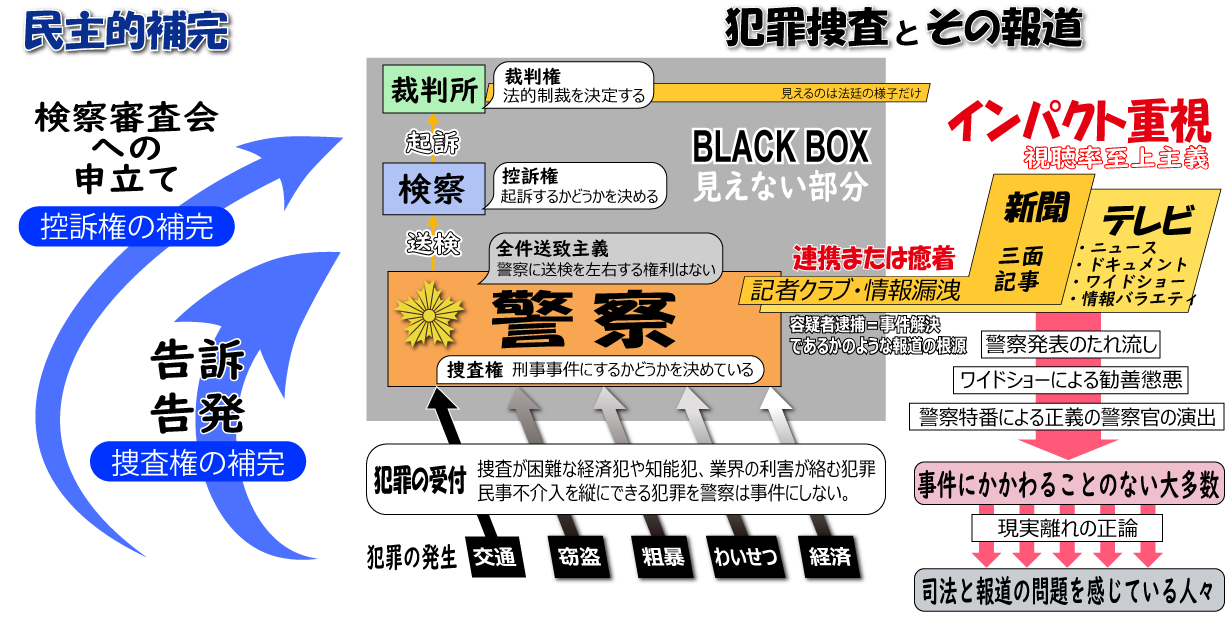

警察が「自殺の疑がある死体」を安易に「事件性(犯罪性)なし」と判断することが、自殺偽装殺人の温床となっている。 - 警察とマスコミのなれ合いで発生する問題

- 無批判に警察情報を報道することで、マスメディアの報道が警察広報と化している。

- 警察の問題が表面化せず、警察に対する民主的チェックが機能しなくなっている。

- 警察力のターゲット(警察の認定する犯罪)が、警察の利益によって左右されている。

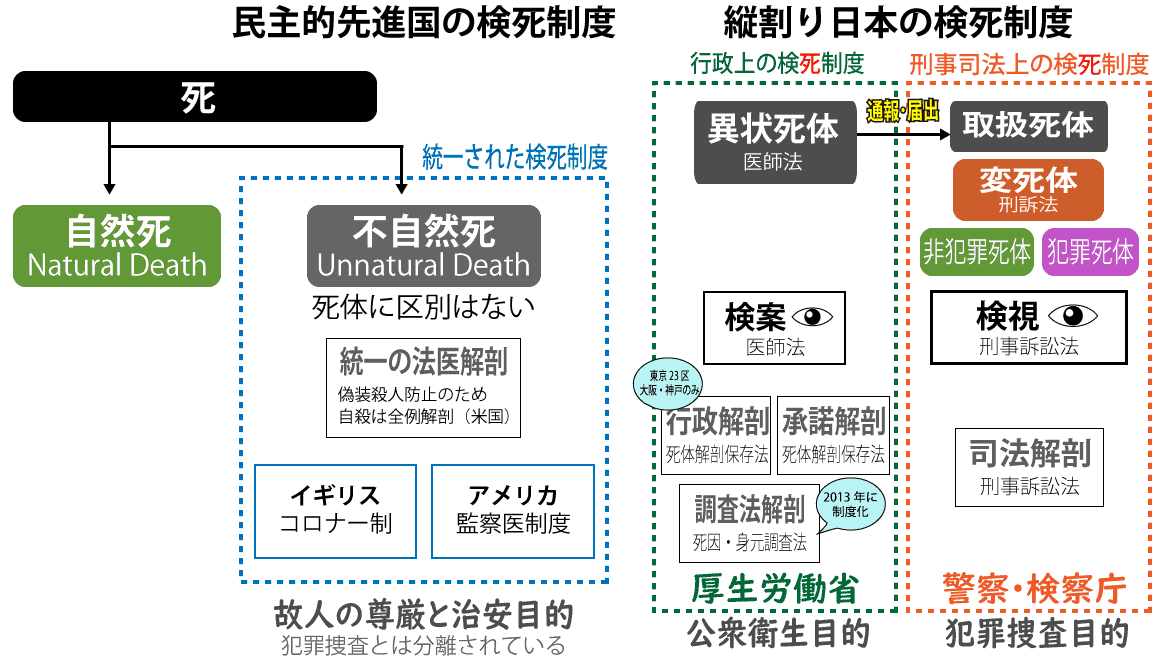

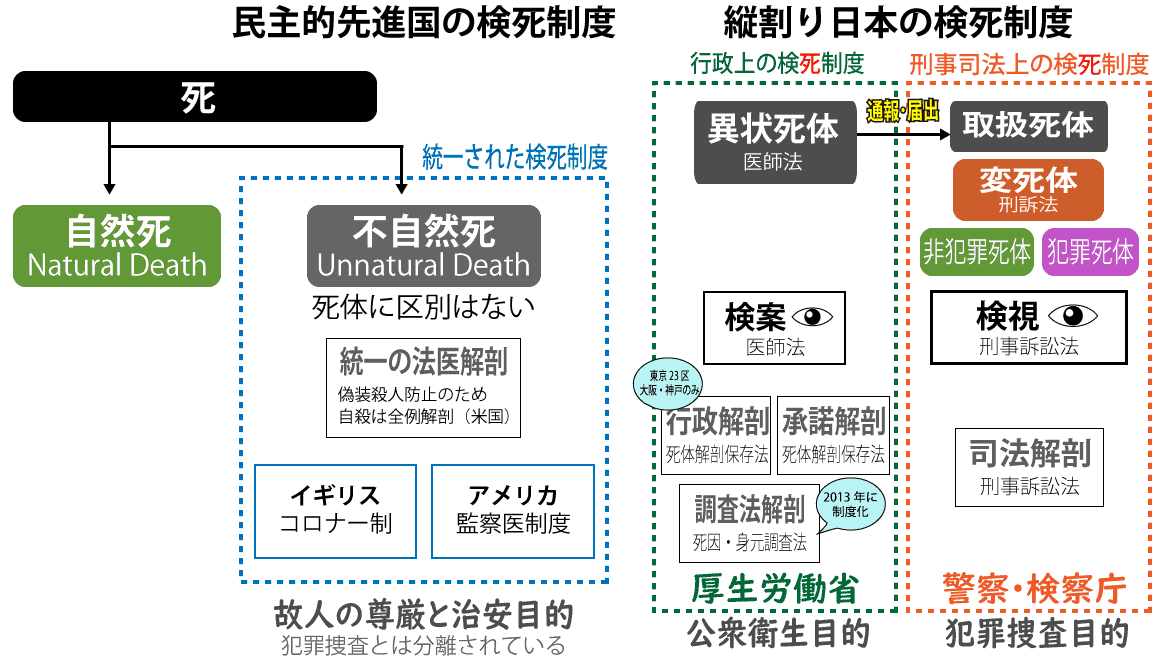

民主的先進国の検死制度

日本の検死制度の問題に触れる前に、他国の検死制度が極めてシンプルで、科学的根拠で死因が判定されていることを確認して欲しい。

他の先進国に対し、日本の検死制度は、厚労省と警察庁の縦割りとなっており、死体の定義さえ共有されていない。

海外の有名人の不自然死の事例

アメリカでは、各地区(County)の検死局(Department of Medical Examiner-Coroner)に所属する監察医(Medical Examiner-Coroner)が検死を行う。ロサンゼルス検死局が検死を行った有名人の不自然死の事例を見てみよう。

- 2009年6月25日

- マイケル・ジャクソンは、自宅で、脈拍が弱く、呼吸をしていない状態で発見された。第一発見者の専属医コンラッド・マレーによれば、彼は蘇生を行い、12時21分、警備員は救急隊を呼んだ。到着した救急隊員がジャクソンを救命措置を行うが、搬送されたUCLA医療センターで死亡が確認された。

- 2009年8月28日

- ロサンゼルス検死局は、マイケルの死をHomicide(計画性のない殺人)と結論付けた。死因は、鎮痛剤との併用による急性プロポフォール中毒とされた。

- その後

- 専属医コンラッド・マレー氏は、起訴され、有罪判決を受けた。 ロサンゼルス検死局は、51ページの検死報告書を公表した。詳細は三浦春馬の他殺疑惑と透明性ゼロの刑事司法を参照ください。

- 2012年2月11日

- ホイットニー・ヒューストンは、ビバリーヒルトンホテルのスイート434号室の浴槽に沈んでいたところを関係者に発見された。15時30分に救急隊員が到着、蘇生を20分間行ったが、15時55分に死亡が確認された。

- 2月13日付けの報道より(Los Angels Times February 13 2012)

-

- ビバリーヒルズ警察は、「彼女が浴槽の水の中に沈んでいて、意識はなかった」と発表したが、「死因は、推測も含めて言及できない」と述べた。

- ホテルの部屋にはいくつかのドラッグが見つかったが、検死局のスタッフは、薬の影響に言及するのは尚早であると言った。

- ロサンゼルス州検死局のスポークスマン、エド・ウインターは、すべての検査が完了するまで、死因は特定できないと言った。

- 当局は、死因の特定には数週間かかると言った。

- ビバリーヒルズ警察は、この事案の詳細が外部に漏れないよう警備した。

- 2012年3月22日

-

ロサンゼルス州検死局は、ヒューストンの死は、「アテローム性動脈硬化症とコカイン使用の影響」の影響による偶発的な溺死であると報告した。

4月5日、ロサンゼルス州検死局は、42ページの最終報告書を公開した。

ふたつの事例がともに、発見時の詳細状況と監察医の検死報告書が公表されていることを確認してほしい。

日本の死因究明制度の欠陥

自殺や事故を偽装した殺人が頻発

今世紀初頭、おぞましい北九州連続監禁殺人事件をはじめ、事故や自殺を偽装した殺人が頻発したことなどから、犯罪死が見逃されてきたことの問題が指摘されるようになった。

2009(H21)年、日本法医学会は「日本型の死因究明制度の構築を目指して」を提言し、日本の死因究明制度の欠陥を指摘した。これが日本の死因究明制度見直しの始まりである。提言は、初動段階における警察の問題を次のように指摘した。

このように我が国の死因究明制度は、あくまでも警察による犯罪性の有無という観点から成り立っているため、犯罪性がないかまたは当初極めて低いとみなされた事例については詳細な解剖がほとんど行われていないという決定的な欠陥を有しているのである。

日本型の死因究明制度の構築を目指して

千葉大学大学院 医学研究院 法医学教室 石原憲治教授は次の指摘をした。

前項で近代日本の検死制度を概観したが,司法解剖については全国の医学部の法医学教室が機能し,ようやく行われてきたものの,それ以外の制度についてはきちんとした死因究明が行われるに至らず,極論すれば江戸時代の検死が警察官によって続けられていたと言ってよい。

法医学と検死の歴史

その後、自殺や事故を偽装した連続殺人事件は、首都圏と鳥取でも発生した。そして、初動段階において犯罪死を見逃していたことの問題は、週刊誌においては、断片的に指摘されるようになった。しかしながら、刺激が強過ぎる連続殺人事件を、テレビや新聞は積極的に取り上げようとはしなかった。それゆえ、犯罪死見落としの問題は、一般的な話題にはならなかった。

内閣府所管の死因究明推進法

前項の理由から、悲惨な連続殺人が数多く存在すること、そして、犯罪死の見落としを防止するために、死因を明らかにす社会的要請があることを、人々はあまり知らされていない。

そうしたなかの2012年、死因究明等の推進に関する法律(死因究明推進法)と、実施法である警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(死因・身元調査法)の2法が議員立法として成立した。

しかしながら、死因究明2法は、期待された成果をあげることはなかった。新たに制度化された調査法解剖(新法解剖)は、それがなければ他の解剖が実施された死体が対象となることが多く、解剖総数の増加につながっていないことが指摘されている。逆に、「元々複雑な死因究明制度のさらなる複雑化」という問題の上塗りが発生している。

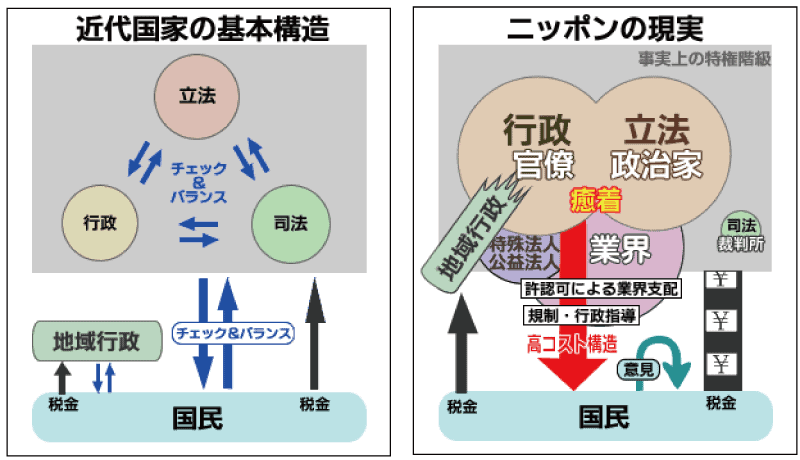

警察庁所管の死因・身元調査法

そもそも 死因・身元調査法が警察庁の所管であるため、条文を制定する過程において、とうぜん警察官僚が口出しをしている。警察庁の所管とされたことによって、警察に都合のよい法律として成立・運用されるのは当然なのである。

設立の発端が議員立法で、かつ、成立までに警察官僚が口出しをしなかったとしても、法が成立した後は、法を所管する警察庁が法の解釈と法の運用を行う。そして、法の運用を具体的に既定する政令(施行令)と省令(施行規則)は、警察官僚が作成する。 政令・省令はお飾りの事務次官会議で何ら議論されることなく承認される。それより下位の例規(細則等)は、警察が民主的なプロセスなしに作ることができる。

そして、実質的に無意味な法律であるにもかかわらず、法が存在すること自体で意味があるかのように認知されるのである。その結果、日本が民主的法治国家であるための統治システムは『骨抜き』となる。日本が実質的には官僚主権国家と言われる根源のひとつだ。

次に関係者の提言の一部を抜粋する。

また,推進法に基づいて2014年6月,死因究明等推進計画(以下「推進計画」)が閣議決定されたが,新しい事業はほとんどなく,新規の立法も予算の大幅な増額も見送られたため,関係者の誰もが失望せざるをえないものだった。

死因究明等推進基本法の成立と今後の課題[提言]

厚生労働省所管の死因究明推進基本法

2年の時限法であった死因究明推進法が失効した後、死因究明の理念法として死因究明推進基本法がやはり議員立法により制定された。しかしながら、死因究明推進法が内閣府の所管であったのに対し、死因究明推進基本法は厚生労働省の所管となってしまった。容易に予想できるのは、省庁間を横断できる内閣府から、横断できない厚生労働省に所管が移ることにより、警察への協力要請が困難となることである。

法の効果はさておき、2020年4月1日、所管を厚生労働省に移した死因究明推進基本法が施行された。

三浦春馬氏の不自然死

死因究明推進基本法が施行されてから3カ月後の7月、俳優の三浦春馬氏の自殺が報道された。しかし、自殺の動機と状況、報道のされ方に不審な点が多いことから、ネット上では他殺疑惑が指摘されるようになった。

芸能人連続不審死に関する最初の記事

このサイトにおいて、芸能人の連続不自然死に関する最初の記事「三浦春馬氏は自殺か、他殺か?」を公開したのは、2020年7月19日、三浦春馬氏の亡くなった翌日である。その記事に記した通り、私と近い関係にあった人が自殺偽装殺人の被害者となったことが思い出されたので、記事を書かずにいられなかった。

死に化粧をした後なのに苦しそうな顔と、葬儀場の誰もいない場所で「悔しい」と声を上げて泣く遺族の記憶が蘇り、その記事だけで終わることはできなかった。自殺や事故を偽装した殺人に対し、警察がまともな対応をしないなら、同じような殺人が今後も発生するからだ。

刺激の強過ぎる殺人事件を、テレビや新聞は積極的に取り上げようとはしない。しかしながら、少し調べれば、警察が殺人の疑いに背を向ける実例はいくらでも出てくる。「なんで?」と、あきれるほどにいい加減な扱いがなされたケースもたくさん存在する。

ただし、三浦春馬氏のケースにおいては、有名人であるがゆえ、警察が殺人の疑いに背を向け、自殺を決め付けた処理をしたことに対し、反発が出ることを予想した。

そして9月3日には、ふたつ目の記事「三浦春馬氏の死因が究明される可能性」を公開した。

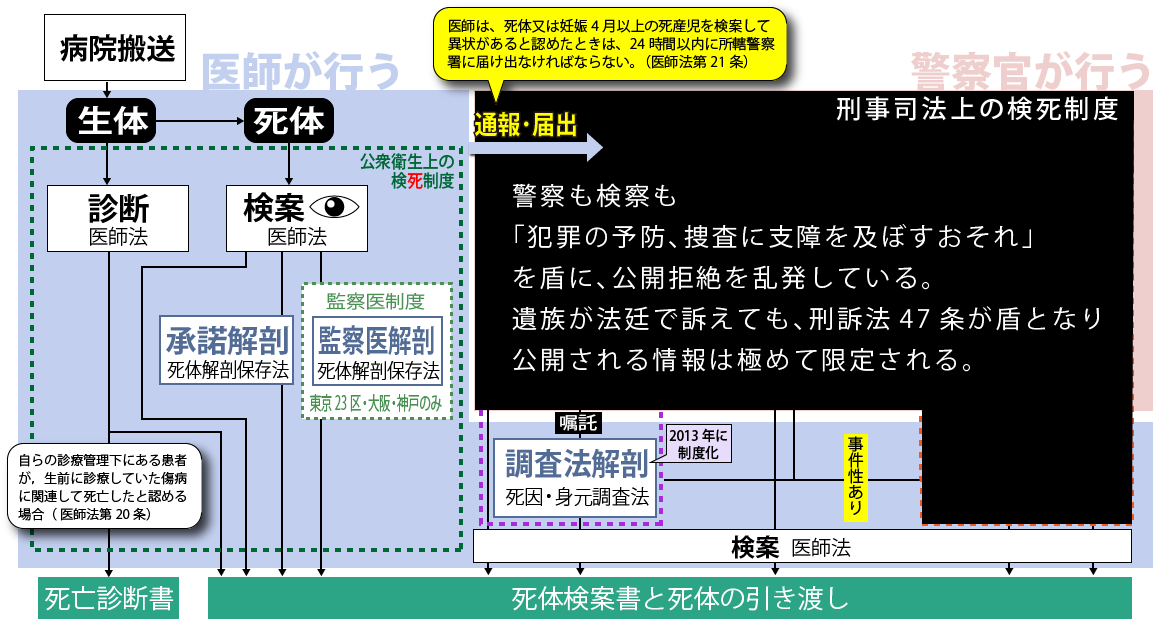

三浦春馬氏の検視はどのように行われたか

三浦氏のケースに限らず、事件性の有無、つまり、他殺か自殺か(あるいは事故か)を判断するのは、医師ではなく、警察官である。そして、警察官が三浦氏を自殺と判断し、一切の捜査をしなかったことは、10年を超える死因究明に関する議論と法改正の後もなお、『犯罪死の見逃し防止』という社会全体の問題において、以前と変わらぬ欠陥があることが露呈したといえる。

犯罪死の見逃し問題に関する知識がある者から見れば、警察官が ”首つり+遺書=自殺(事件性なし)” の単純処理をしたこと、そして、警察のタレコミを受けたマスメディアが ”首つり&遺書=(推定)自殺” をセンセーショナルに報道したことは、容易に推察ができることだ。

ただし、警察には『桜タブー』、マスメディアには『記者クラブタブー』があって、それぞれの問題が報道されることはない。さらに、警察とマスメディアのなれあいが、公正で客観的な報道を阻害している。詳細は、「三浦春馬氏の不自然死と報道の闇」を読んで欲しい

警察とマスメディアの癒着の問題は後述する。ここでは、犯罪死見逃しの問題に限定して続ける。

犯罪死見逃しの問題の根源は、検視の仕方にある。根拠は後に示すが、三浦氏の検視は、次のように実施されたことは明白である。

三浦氏の検視には、医師が立ち会うことなく、検視官が臨場し、自殺を判断した。※「(検案のための)東京都監察医務院の監察医が検視の立会を同時に行っている」という警察の主張は、詭弁に過ぎない。

なお、検視官とは、刑訴法や死因究明関連法令で規定された専門職ではない。検視に立ち会う医師と同じようなことを警察官にやらせるために、警察庁が独自に設置した職である。警察庁は、検視官によって、死因が科学的に判断できるようになったと自画自賛している。

しかしながら、実際に検視官が臨場したのか、しなかったのか、薬物検査をしたのか、しなかったのか、死後CTを撮ったのか、撮らなかったのか、一切が明らかにされることはない。

警察がいくら検視官の有効性をアピールしても、それが有効なのかどうかを民主的にチェックする機能がないのだ。

なお、検視官が科学より警察組織の力学で動くことは、竹内結子らの不自然死が事件にならない理由>警察のアクションを参照してほしい。

一人の死を万人の生につなげるために

刑事司法(警察の分野)と公衆衛生(医師の分野)は、それぞれの専門家でなければ理解しがたい言葉が使用され、制度の把握は困難だ。そして、死因究明の問題は、警察と医師の狭間に発生する。だから、制度全体の中における問題点を理解することは、容易ではない。

また、「検視」と「検案」、それらを包括する「検死」といった基本的な言葉の扱いを、専門家さえ誤用しているケースが少なくないことが、さらに理解を困難にしている。特に「検死」と「検視」は、ともに「ケンシ」と読むため、混乱させられがちだ。

難解ではあるが、その問題が広く認知されなければ、いつまでも同じような不幸な事案はなくならない。三浦氏は戻らないが、その死を万人の生に繋げるために、問題の本質がどこにあるのかを考えたい。

死因究明制度の問題

縦割り日本の検死制度

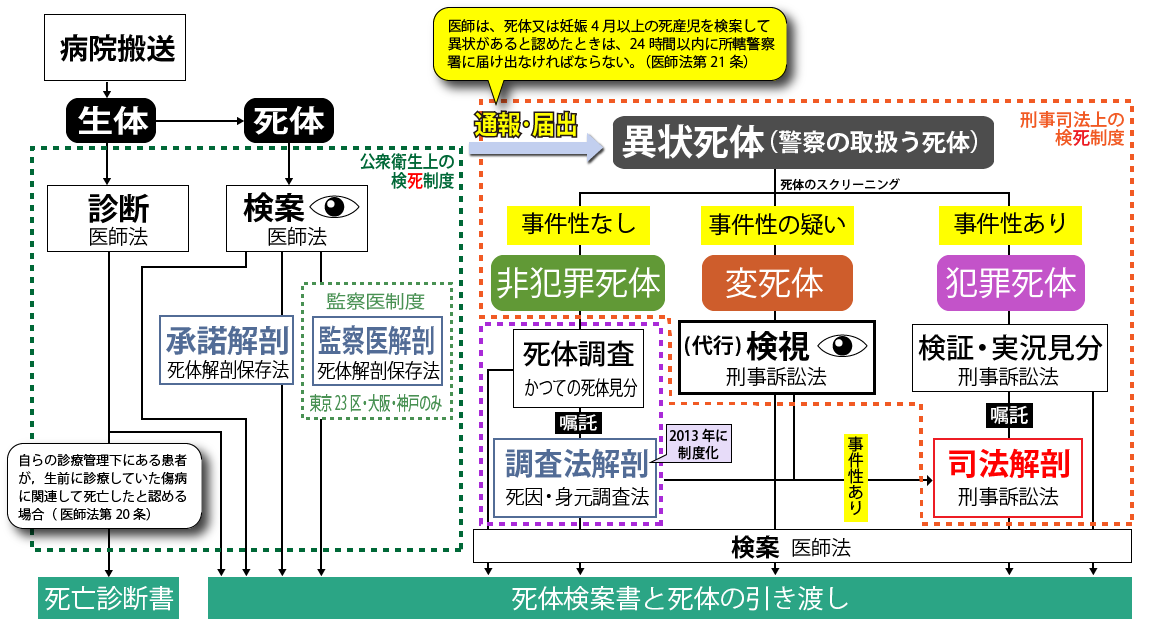

ここからは、国立国会図書館行政法務調査室の中根憲一が記した「我が国の検死制度-現状と課題-」での定義を利用し、制度全体を整理・図表化し、その問題の構造を明らかにする。

公衆衛生の上の検死制度を緑色破線で、刑事司法上の検死制度を橙色破線で示した。

行政解剖と承諾解剖は公衆衛生上の死因究明手段なので、犯罪性の有無を検討するために実施されることはない。

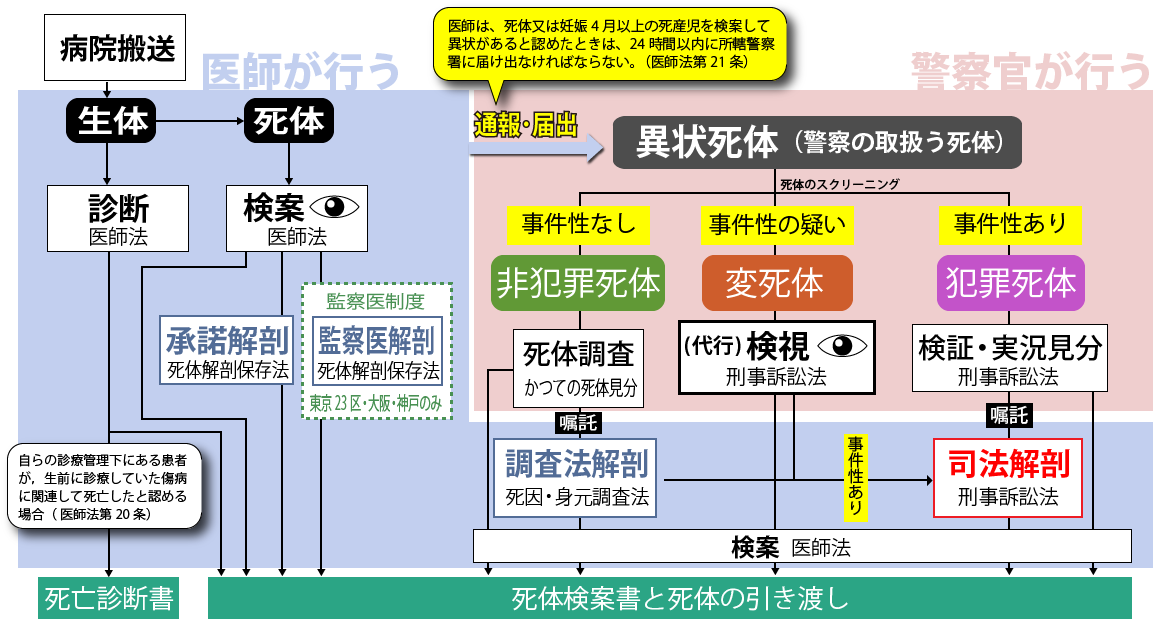

次の図表では、従事者の区分を背景色で色分けした。医師をブルー、警察官はピンク。

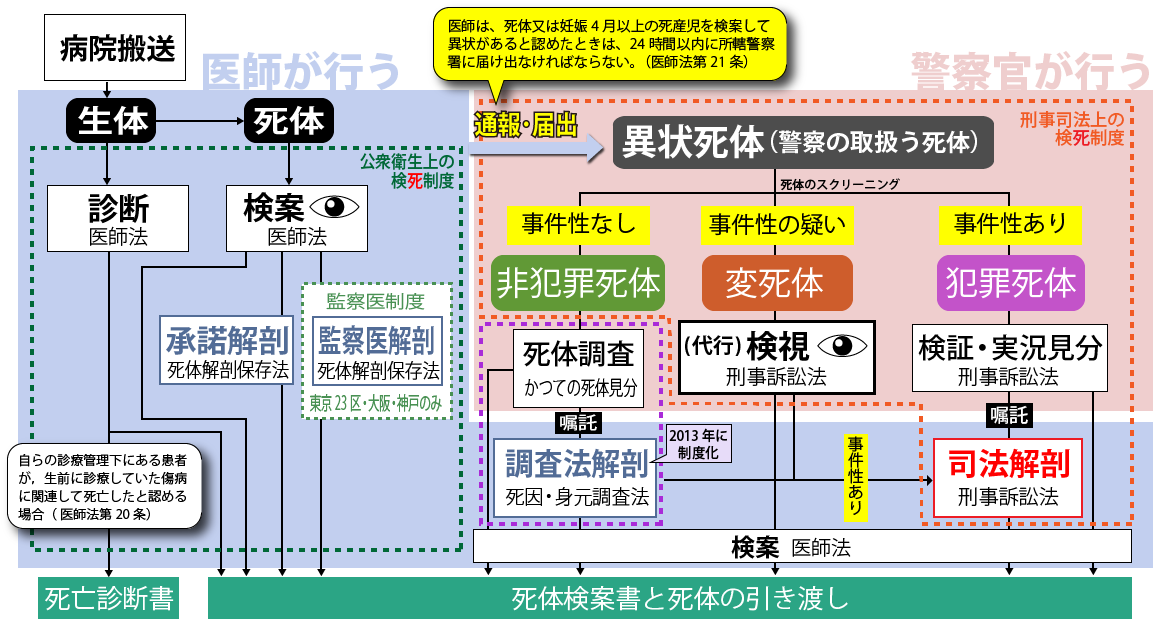

次の図では、制度と従事者の両方を表示した。

「検視」は刑事司法上の検死制度、「検案」は公衆衛生上の検死制度上の作業であることを確認しておきたい。

医師の行う検案と警察官の行う(代行)検視

「検案」は、医師が死亡診断書に代わる書類「死体検案書」を書くための事前作業である。死体の外表を検査し、死因を判定するのであって、事件性を判断する作業ではない。

しかしながら、警察庁は、警察官が行う検視と医師が行う検案が同時並行であり、検視における事件性の判断に医師の医学的な所見が反映されている、と強調する。

実際、死体として発見された場合において、検死立会いと検案を同じ医師が同時並行するケースは存在するようである。ただし、検死への医師の立会と検案の現実は、地域によって、大きく異なるようだ。ここで、厚生労働科学特別研究事業として、警察活動に協力する医師ら1000人を対象として行われたアンケートの結果をまとめた文献「高齢化社会における死因究明の在り方等に関する研究」から、検死立会と検案に対する医師らの声を抜粋した。

- 老人ホーム内でテナント開業しているが、以前、異常死があり警察に連絡したら「老人ホーム内であれば、事件性がまずないと考えられる場合、先生の方で処理して下さい」と言われ、こちらがまじめにやっているのに「余計な仕事は困る」とばかりだった。H26 年度は死亡診断書 14 通を発行し検案はなかった。

- 警察からの報酬が少ないので遺族から支払ってもらいたいが、遺族の気持ちを考えると高い金額を設定できないので、ある程度の報酬を設定して公知されるとよい。

- 警察からの料金負担が少なすぎる。

- 警察の検視立会いの場合、通常診察を中断して現場へ向っているにもかかわらず謝礼が2,500 円のみで患者からの死体検案料を別途請求してはならないとの見解であった。安価すぎる。

- 警察からの検視の報酬が 3,000 円(税込)と安いため、病院勤務医にとってはリスクと手間がかかる面倒な仕事で誰もやりたがらない(開業医は患者からの死体検案料を別途請求できるため労働に見合う対価を得ることができる)。

- (1)検視の依頼は地域課から、迎えは交通課・パトロールカー、現場には刑事課が居る。いつも人が違うのに戸惑う。(2)依頼の基準が不明瞭。(3)県本部から来る検死官もいるが先に命令だけで帰ってしまう。(4)署長は何も把握していない。

- ほとんどのケースが、診断は、警察側の診断に同意し、一方的なパターンが多い。われわれ医師の検視に対する知識不足が原因なのかもしれない。

- 検視官が立ち会う場合が多く、検案の所見についても合議の上で結論が出ている。死因究明をどのレベルまで実施するかは、遺族側の意志・検視する側の意見等調整が困難な場合が多い。

- 検視に立ち会ったのは1回のみ。視診だけでは、「死因も判らないので、解剖すべきだ」と提案したが、警察は「見たところ事件性がなさそうなので、こんなケースを解剖していたらきりがない」と説得されてしまった。そんなものかなあと思いつつ検案書を書いた(今から思えば、昨今話題の毒殺も、否定はできないはずなのだが)。

- 死体検案にかかる報酬額は、地区医師会より 1 件 7,000 円の補助が出ている。私は、愛知県の民間病院の院長で、警察医でも監察院医師ではないが、警察からの依頼で、検案立会医とは協力している。最終的な諸事項の決定は県警の検視官が行っているようで私の意見を述べてもなかなか受け入れられない。愛知県は解剖のケースも少ないと聞いており、地区警察により、まちまちの実情のようだ。

- 検案のできる医師や施設が少ない為に一部の医師に負担が集中し、大変困っている。開業医は検案依頼があると、自施設の診察を中断し患者を帰して検案にいっている。それに対して警察から支払われる金額は 1 件につき 3,000 円であり、余りにも低額(この 5 年前位から払われる様になったが、それ以前は無料でボランティアであった)。真夜中の呼び出しもあり他の先生方が引き受けたがらないのも道理である。早急に改善される様働きかけてほしい。

医師らがアンケートに答えた内容から、地域によって運用がまちまちであることが分かる。ここで、検死制度に最も恵まれた東京23区内の状況を示す。東京23区内には、監察医制度があり、東京都監察医務院がすべての検案を任っている。

(代行)検視における医師の立会い

検察官に代わって警察官が行う(代行)検視においては、医師の立会を求めることが、検視規則第6条に規定されている。

一方、東京都保健局の機関である東京都監察医務院は、検視の立会を行っていない。行っているのは検案であり、その費用は東京都の予算で賄われている。

それゆえ、東京23区内で発生した三浦氏のケースにおいて、警視庁が警察医らに別途依頼をしないのなら、検視規則第6条に定められた検視への医師の立会いが実施されていないことが明らかとなる。

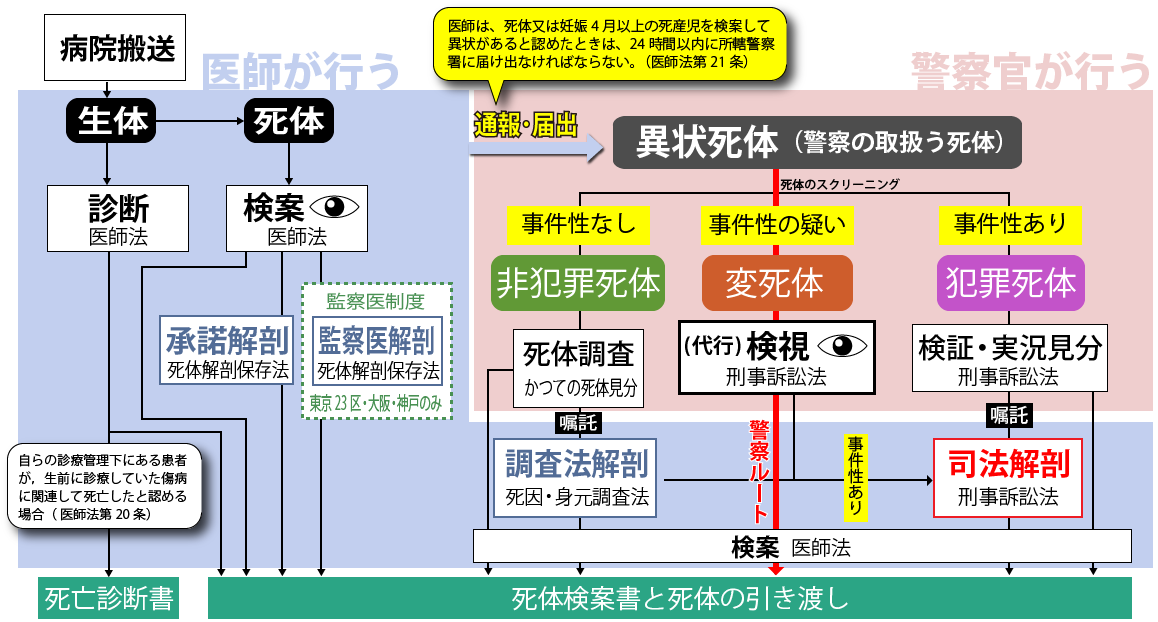

そして、医師の立会いなしで「事件性なし」と判断された遺体は、警察ルートで処理される。

いずれにしろ、「検案」は公衆衛生上の検死制度における作業であり、刑事司法上の作業ではない。だから、「検案」に呼んだ医師に「検視」に医学的所見を求めることは、制度の流れに反している。逆に「検視」に呼んだ医師に対し、検視の直後に「検案」の作業をさせることは、制度の流れに矛盾しない。しかしながら、東京23区において、その事例はない。そう断定する根拠は、次の項に示す。

三浦春馬氏の場合

三浦春馬氏のケースにおいて、救急搬送された済生会中央病院で死亡が確認されたと報道されている。その後、三浦氏の遺体は、三田警察署に移送され、そこで検視が行われたようだ。

監察医務院は検視立会いを行っておらず、次の項に示すとおり、東京23区内で検視規則に基づく医師の検視立会いは行われていない(検視立会い謝金は発生していない)ので、三浦春馬氏は医師の立会いのない検視で「事件性なし」と判断されたことになる。その場合のフローを次に示す。

なお、病院に救急搬送された後に死亡した場合、病院で死体検案書を書く作業(検案)をすることは可能だ。ただし、警察の検視が割り込み、警察署に死体が移送された場合、検視後に検案が手配されるはずだ。ただし、誰が検案をしたのかさえ、後に示す警察の秘匿主義により確認は不能だ。

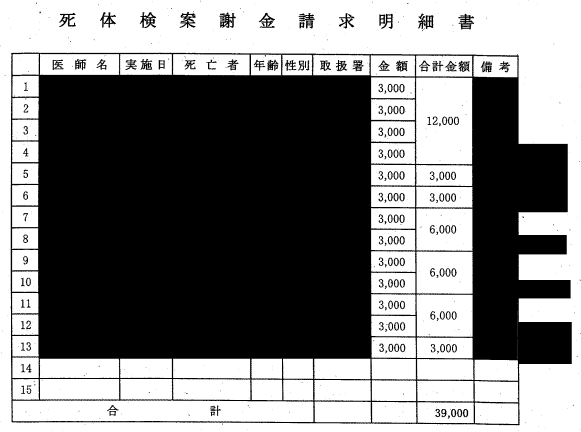

23区内で検視に医師の立会がないことを示す文書を請求

三浦春馬氏や竹内結子氏のケースに限らず、東京23区においては、検視のため(事件性を判断するため)の医師の立会いは、いっさい行われていない。※「(検案のための)東京都監察医務院の監察医が検視の立会を同時に行っている」という警察の主張は、詭弁に過ぎない。

筆者は、このことを証明するため、9月30日に警視庁に対し、次の文書開示請求を行っていた。

検視規則第5条の定める代行検視について、

警察署長が医師の検視立会を求めた場合に支払われる謝金の単価と件数ならびに合計額。

ただし、過去10年間の年別データを含むこと。

東京都23区内のみを対象とする。

ただし、文書として存在しないものを請求しても、不存在とされ証拠にならないこと、それから、警視庁から存在する文書を特定するための要求があったことから、次に示す2回の補正をおこなった。

9月30日補正

1. 開示請求者に電話連絡し、東京都23区内のみを対象とするとしてとしていたところ

東京都内全域(島部を含む)である旨確認した。

10月6日補正

2. 開示請求者に電話連絡し、補記1の追加として

ただし、23区内とそれ以外が区別されているものであること。

なお、23区内とそれ以外が区別された文書が存在しない場合、合算したデータでも構わない。

異例の文書開示延長

10月12日、警視庁から、文書開示の1ヵ月半延長を通知する通知書が届いた。延長の理由は、「開示請求に係る公文書は、開示・非開示等の判断に時間を要することから、東京都情報公開条例第12条第1項に規定する期間内に開示決定等をすることが困難であるため。」とされた。

私は、警察を中心として、これまでに数百の開示請求をしたが、開示を延長されたのは初めてだった。

ようやく文書が開示された

11月16日、ようやく開示文書が届いた。書類をチェックして、次の2点に不満を感じた。

- 検視立会い謝金を請求したのに、検案謝金と題された文書が開示された。

- 「23区内とそれ以外が区別されているものであること」と指定して、請求したにもかかわらず、区別するための取扱署が黒塗りとされた。

警視庁に黒塗りの理由を確認

警視庁刑事総務課の警察官は、「東京都監察医務院の監察医は、検案の前に検視立会を行っている」と繰り返すばかりだ。

なお、東京都監察医務院は、東京都福祉保健局の所管にあり、保健衛生目的の施設である。施設の運営費も職員の給与も福祉保健局の予算で賄われており、監察医は、検案(医師法)と行政解剖(死体解剖保存法によって死因を調べるためのものであり、犯罪性を調べるためのもの作業ではない。)を行っている。

警視庁は「東京都監察医務院の監察医は、検案の前に検視立会を行っている」と主張し、決して譲らない。しかし、東京都監察医務院に聞けば、「検視立会いは行っていない」と二言返事で答えてくれる。根拠法も予算の出所も違うのだから当然だ。

秘匿主義による民主的チェックの拒絶

「江戸時代の検死が警察官によって続けられていた」

千葉大学法医学教室の石原が言うとおり、日本の検死制度は明らかに時代遅れである。法医学者らの問題提起と議員立法による死因究明関連法は、残念ながら、時代遅れ、かつ、縦割りで複雑な制度を、さらに複雑にしたと評価せざるを得ないだろう。

問題はそれだけではない。警察が「捜査上の理由」を盾にして、秘匿主義を貫いていることだ。

過剰な秘匿主義は、警察が捜査ミスや不作為などの端緒を隠すことにも繋がる。その一方、秘匿される捜査の内情を知る犯罪常習者は、やりたい放題だ。

現実として、三浦春馬氏のケースにおいて、三田警察署が「首吊り+遺書=自殺(事件性なし)」の単純処理をしたことは明白である。もちろん、三田警察署は単純処理を否定するだろうが、「事件性なし」を判断した根拠をいっさい示さずに、単純処理を否定しても説得力はない。

一方、捜査情報どころか、警察官が通報を受けた時間、現場に到着した時間、救急隊への通報と到着の時間さえ明らかにされないことが、自殺報道に納得しない者たちを苦しめている。

つまり、警察の過剰な秘匿主義によって、真相究明を求める人々は、推測やデマに振り回され、流浪させられていると言える。

近代民主主義国家では、立法・行政・司法がチェック&バランス(抑制し合うこと)で均衡を保つ仕組みが重要である。同様に、国民は行政府をチェックし、行政府は国民にチェックされることでバランスを保つ仕組みが必要である。一定数が選挙で投票するだけでは民主主義が正常に機能することはない。そして、国民のチェックが正常に機能するには、報道機関が、真実を広く伝え、国民の知る権利に貢献しなければならない。

警察とマスメディアの癒着の問題

死因究明推進本部の議事録を見るまでもなく、厚生労働省が、警察庁に強く求めることはない。

警察庁は、引き続き、検視と検案をごっちゃにするか、あるいは、「羊頭狗肉の検視官」を前面に出すことで、事件性の有無を決める権限を保有し続けようとするだろう。

そして、記者クラブをパイプとした警察とマスメディアとのなれ合いによって、警察にとって都合のよい犯罪ばかりが報道される。

こうして正義よりも警察組織の利益が優先され、犯罪は警察の受付窓口で取捨選択される。警察は、捜査が困難な事案、業界の利害が絡む事案、民事不介入を盾にできる事案を事件にしない。そんななか、100%受け付けられるのは、警察予算の拡大に貢献する交通事案だ。

次の図に示すとおり、本来、刑事捜査の怠慢を補うのは、告訴・告発である。

しかし残念ながら、告訴・告発は以下のとおり、制度として、まともに機能していない。

警察が告訴・告発を排除したがる最大の理由は、犯罪の選定権(何を犯罪として扱うかを決める権利)だといってよいだろう。何を捜査して、何を捜査しないかを、誰にも関与されずに決定できることは『大きな権力』だからだ。

警察の警察による警察のための犯罪捜査

三浦春馬氏の不自然死と報道の闇に示したとおり、警察に犯罪死の見逃し防止の意識があるのなら、アミューズを疑って捜査するのは当然である。

告発ならずとも、ネット上にはアミューズの関与を疑う意見は多数見られていた。それに対し、アミューズは、2020年9月19日、疑惑を封じ込めるかのような声明を発した。

この言わば恫喝声明は、劇的な効果を発揮し、アミューズを名指しで批判、あるいは具体的な疑いを向ける投稿は、激減した。

警察の怠慢に対する民主的アクション

捜査機関と違って、犯罪を特定する証拠に近付くことが困難な告発者たちには、捜査への不満や漠然とした疑惑を発することしかできない。

そうした世論は、司法制度を民主的チェックする機能を持つ。つまり、司法制度の健全な運用を促す効果を有している点において、告発と同じなのである。そうした世論に警察が耳をかたむけようとしないなら、警察の捜査を補完するものは失われ、「警察の警察による警察のための犯罪捜査」ばかりが続くことになる。

<参考>ブルース・リーの検死法廷

ブルース・リーは、死亡遊戯のシナリオの打ち合わせ中に頭痛を訴え、鎮痛剤を飲んだ後、昏睡状態となり、病院に運ばれたが死亡した。享年32歳だった。死因の不審な点を指摘する世論の後押しを受け、死因究明の裁判が開かれた。ブルース・リーの死から43年 謎の死を解明(上)には、親族(兄、映画の共演者、映画の製作者、救急救命士、医師らが裁判で証言した内容が記されている。

三浦春馬氏の不自然死の事後と比較すると、隔世の感は否めない。

三浦春馬の死が万人の生につながる可能性

大きな社会問題の中における三浦氏のケース

江戸時代の制度から脱却さなかの事案

他の民主的先進国では、死因究明は、事実の解明と再発防止の手段とされている。それが犯罪捜査の端緒となるのは、2次的な効果として扱われている。

一方、日本の警察は、死因究明=犯人捜し(犯罪捜査)に直結させている。そして、「(犯罪)捜査上の理由(刑訴法47条)」を盾にして、死因究明に関する情報を含む一切の情報を秘匿している。

10年超の歳月をかけ、死因究明推進基本法が施行された2020年、警察は、犯罪死の見落とし防止など意識のかけらもない処理を三浦春馬氏に施した。さらには、首吊り+遺書=自殺(事件性なし)を決め付けてマスメディアに情報漏洩しており、あまりにも酷くて批判する言葉が見つからない。警察の存在価値さえ、否定したくなるほどだ。

旧態依然のままの警察

しかし残念ながら、警察が、芸能人の連続不審死を「事件性なし」と判断したことに対する批判に応えることはないだろう。とうぜん『捜査を求める声』に耳を傾けることもない。

なぜなら、記者クラブをパイプとした警察とマスメディアとのなれ合いによって、警察にとって都合のよい犯罪ばかりが報道され、そこで警察の活躍が十分に”広報” されているからだ。

メディア仕掛けの社会秩序

「逮捕するぞ、逮捕するぞ」と元気な警察官のキャラクターが赤塚不二夫のマンガにある。 そして、現実社会でも、逮捕の必要性に首を傾げたくなるような些細な事案で、警察官は、逮捕権を乱発している。

マスメディアは、警察から逮捕者の情報提供を受け、これをニュースとして扱う。そうして、実名で報道された逮捕者は、報道による事実上の制裁を受けることになる。

言わば『見せしめ検挙』による事実上の制裁が、法による制裁よりも、現実的な制裁として機能しているのである。

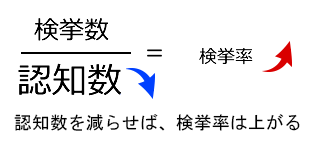

問題なのは、犯罪種別により補足率格差が大きく、警察のさじ加減によって、報道される事件が決まってしまっていることだ。

その結果、些細な事案に逮捕者(見せしめ検挙)を量産する一方で、自殺や事故を偽装した殺人ほか、捜査が困難な重大犯罪の見逃しが横行している。

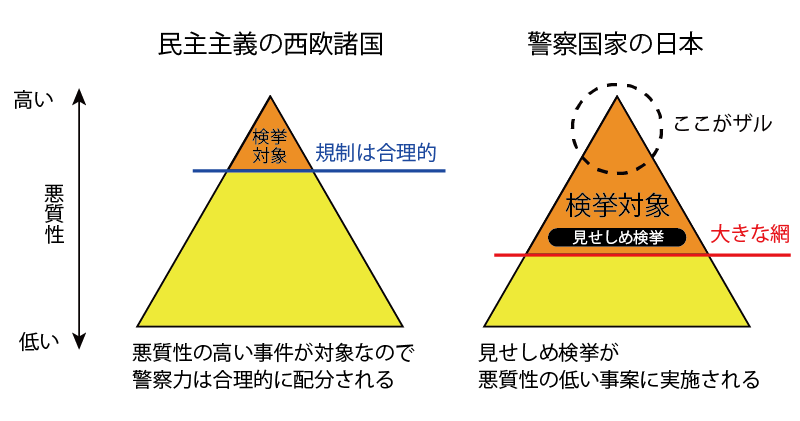

日本の警察は、『大きな網』を使って、処理が簡単で悪質の低い事案(些細な交通違反など)ばかりを見せしめ検挙している。そして、まるで大事件を未然に防いでいるかのような自画自賛を何十年も続けている。しかしながら、網にかかりやすいサカナたちに限りのある警察力が注がれる結果、犯罪常習者の行う捜査が困難で悪質性の高い犯罪に対しては、ザル状態とならざるを得ないのである。

テレビ局による警察広報

ニュース以外にも、各テレビ局は「警察24時」といったドキュメンタリー番組を大量に制作している。

警察が、記者クラブ以外の取材を拒絶し、刑訴法47条を盾に「捜査上の理由」で情報非開示を濫発する一方、警察に都合のよい事件や逮捕劇は、ドキュメントとして、盛んに報道させているのである。一覧にすると、おびただしいほどだ。

警察に都合のよい事件ばかりがニュースとなり、警察官が活躍するドキュメントが数多く放送されることによって、社会秩序が形作られているといってよいだろう。現実はさておき、人々の意識上の社会秩序は、メディア仕掛けによって大きく左右されている。

それに、警察官僚にとっては、予算獲得に大して貢献せず、天下りのメリットもない刑事捜査より、大企業への天下りにメリットのある生活安全の方がおいしい仕事なのだろう。

事実、1994年に改正された警察法54条によって、安全という名目さえあれば、際限なく警察が介入できるようになっている。

そして警察は、もともと許認可を牛耳っていたパチスロ業界以外の様々な業界に介入を始めた。芸能界においては、島田紳助氏が暴力団との関係を指摘され引退した時期に、当時警察庁長官の安藤隆春氏は、芸能プロダクションに暴力団リスクをあおり、その後、業界最大級の芸能プロダクションのアミューズに再就職した。

万人の生につながる可能性

以上のとおり、まともな死因究明制度を導入して不幸なケースを減らすには、警察を一旦解体してゼロから作り直すくらいの作業が必要だと思われる。そのためには、世論と言える数の賛同者があって、テレビや新聞が社説に取り上げる程度の関心事となる必要があるだろう。

実現の可能性を考えたら、萎えてしまうほど壁は高い。それでもあきらめず、訴え続ければ、きっと何かが変わるはずだ。

誰も、何もしなければ、事実解明をしてもらえないまま、自分殺しの汚名を被せられる不自然死は、いつまでもなくならない。

関連記事リスト

- 三浦春馬氏は自殺か他殺か

- 捜査機関による犯罪統計の偽計疑惑とテレビ報道を呪縛する放送法の問題

- 三浦春馬氏の死因が究明される可能性

- 死因究明制度の変革最終段階において、三浦春馬氏のケースが提起した問題

- 三浦春馬氏の遺憾

- 「社会の問題」に対し、三浦春馬氏のケースがインパクトを与える可能性

- 三浦春馬氏の不自然死と報道の闇

- 三浦春馬氏の自殺報道を整理し、証拠を評価し、ささやかな推理を加えた

- 竹内結子らの不自然死が事件にならない理由

- 誰がどのように死因を判断したか。警察と報道機関との癒着

- 三浦春馬の死が万人の生に繋がる可能性

- 日本の検死制度がまともに機能する可能性

執筆者プロフィール

- ライター

- 創世カウンシル代表

最新の投稿

- 2025年11月23日汚職汚職の町

- 2025年4月11日人権フジテレビと中居正広の刑事責任を追及しない警察が水面下のレイプ天国を覆い隠す

- 2023年10月20日告訴・告発組織犯罪が野放しの日本

- 2023年8月5日汚職宗教二世とパチスロ二世

- (2009日本法医学会死因究明の在り方に関する検討委員会)日本の死因究明制度の構築を目指して

- (2012日本弁護士連合会)死因究明法案に関する意見書

- (2014東京都監察医務院)死因究明制度のあり方〜検討結果と今後の展望〜

- (2014厚生労働科学特別研究事業)高齢化社会における死因究明の在り方等に関する研究

- (2014自民党政務調査会)日本における死亡の現状

- (2017千葉医学)死因・身元調査法施行の解剖制度への 影響に関する考察

- (山口大学医学部法医学教室)異状死は異常死ではない -医事紛争を巡って-

- (山口大学医学部法医学教室)法医学・異状死体って何?1

- (山口大学医学部法医学教室)日本の検死制度への大きな誤解

- (山口大学医学部法医学教室)トピックス:検死制度

- (山口大学医学部法医学教室)カナダにおける検死制度

- (山口大学医学部法医学教室)世界の検死制度と医療関連死

- (ABCニュース)ホイットニーヒューストンの検死報告書

三浦春馬氏の不審死における未捜査や検死の謎ついて、ここまで情熱をもって調べていただき本当にありがとうございます。

専門用語が多く難しい内容でしたが、なんとか理解できました。

才能の塊、努力の塊だった三浦春馬さん。苦しみの中でも希望を失わず未来を見据え少しずつ夢を実現させていました。

身も心も美しい彼が大好きでした。

彼の無念が晴れる日はくるのか、、、

悔しいです。

日本は権力による隠蔽が隠しきれない程に膨れ上がっていると感じます。

偽装自殺、殺人の温床。

正義が守られる世の中になることを切に願います。

私の記事を読んでいただきありがとうございます。

図表を交え、可能なら平易な言葉を使うことで、できるだけ読みやすくしているつもりです。しかしながら、三浦氏のケースを考える際において不可避な『問題の背景』(国の制度とその運用)に複雑な部分があるがゆえ、どうしても難解さが残ってしまいます。

以下、三浦氏のファンの方々が知りたいことと、私の記事とのギャップを埋めるために、少し補足させてください。これは、サフランさんのみならず、私の記事に興味を持って読んでくれたみなさまに対する、私のメッセージでもあります。

■三田署の警察官は、三浦春馬氏をその他大勢と同じく扱ったに過ぎない

よく見られる三浦氏のファンをはじめとした一般の方々の疑問は、「(警察とマスメディアに大きな問題はないはずなのに)なぜ三浦氏のケースが自殺とされたのか?」といったところでしょう。

一般の方々の疑問に対し、私の認識する『問題の背景』は、次のふたつです。

1. 警察の問題:警察は、捜査が困難なケースを、安易に事故や自殺で処理している。

2. マスメディアの問題:マスメディアは、無批判に警察情報を垂れ流している。

そして、『三浦氏のケース固有の問題』としては、以下のとおりです。

三浦氏のケースにおいては、三田警察署の警察官は、すべての警察官が漫然と行っているいつもの処理(首吊り+遺書=犯罪性なし)をしたに過ぎない。ただし、情報をリークした警察官は、対象が著名人であるがゆえの報道結果を予想できなかった。そしてマスメディアは、警察情報の安心感から無批判に、三浦氏が著名人であることから視聴率欲しさに任せた過激な報道を繰り返した。その結果、警察判断(首吊り+遺書=犯罪性なし)の不自然さが際立ってしまった。

そして、問題の本質は、死亡とその報道でそのものではなく、バックグラウンドにあると考えています。死因究明の問題のみならず、警察・報道を取り巻く制度とその運用全体に問題があるのです。それゆえ、三浦氏のケースばかりにフォーカスすると、かえって問題の本質が見えなくなると思っています。

言い替えると、三浦氏の扱われ方に不満があり、それを何とかしたいのであれば、バックグラウンド、つまり、国の制度とその運用全体の問題と向き合う必要があるのです。それなしで、三浦氏のケースに限定した疑問や不満をいくら重ねても、警察からも、報道からも、何の反応も得られないでしょう。どちらにとっても、三浦氏のケースが特別なものでないからです。とうぜん、三浦氏の真相究明にも、同種の問題の抑止にも繋がることもなく、ファンの方々の疑問と不満は、風化させられることになるでしょう。

■三浦氏のケースが社会の問題となる可能性について

自殺報道に納得しないファンの方々が、疑問や不満と併せて、三浦氏への純粋な想いを綴りたくなるのは、心情として当然だと思います。しかしながら、疑問や不満と故人への想いを発することによって、何らかの効果を期待するのであれば、自分たちの声がファン以外の方々にどう映るか、を考えた方がよいと思います。

ひとつ例を挙げます。

殺人事件の被害者遺族は、犯人が明らかになっても、犯人からの補償は望めません。

一方、交通事故の被害者遺族は、加害者さえ明らかになれば、自動車保険による補償が受けられます。そして、示談でなく、民事裁判で補償額が争われる場合、例外なく「同じような被害者を出さないため」という大義が、裁判に訴える理由として、前面に出されるものです。

大義が持ち出されるのは、感情的になりがちな被害者遺族ではなく、冷静な弁護士の戦略によるものです。被害者遺族が被害者に対する想いや、加害者に対する処罰感情をあらわにしてに訴えても、裁判官や世論は、被害者遺族と同じ温度にはなりません。

この例で私が示したいのは、「一ファンとして真実が知りたい」という『個人の利益(好奇心の充足・弔い)』ではなく、「同じような不幸を減らしたい」という『社会の利益』に矛先を向けることをしなければ、三浦春馬ファン以外の共感を得るのは困難だということです。

■可能性を低下させる壁

警察運営の民主性が失われ、報道機関が民主的チェック機能の要となる役割を放棄した現在、三浦氏のケースに端を発した国の制度とその運用のほころびが、社会の問題として認知される可能性は、限りなくゼロに近いでしょう。三浦氏が、自殺偽装殺人の常套手段である首吊り+遺書(当初)の状態にあったにもかかわらず、マスメディアが他殺の可能性に触れようともしないことが、ゼロ予測の根拠です。

記者クラブを背景にした警察とマスメディア(テレビと新聞)の馴れ合いは、ニュースネタをマスメディアが安定的に独占する極めて重要な関係です。マスメディアが、多くの分野でインターネットに追い越されたにもかかわらず、ニュース分野で安泰なのは、記者クラブ制度によって、国内事件ニュースの出どころを牛耳っているからだと言えます。

それゆえマスメディアが、警察(事件ニュースの最大の出どころ)を敵にする覚悟で問題を追及する可能性は、限りなくゼロに近いのです。

それに、三浦氏のケースにおいて、明らかにやり過ぎたのは、マスメディアの方です。マスメディアは、警察情報をただ無批判に記事にしただけではありません。週刊誌の中吊り広告のような下品なアオり報道を、まるで競うかのように行った。これらは、報道倫理を欠いた所業だと言わざるを得ない。(報道被害としての側面は次の項に示す)

そして、記者クラブ制度のない国からの批判がどれほどあろうが、それを廃止する気配さえ生じないのは、警察とマスメディアの両方にとって、現状のままが生存しやすい環境となっているからだと言えます。そうして、日本のガラパゴス状態が存続することになります。

以上の理由から、マスメディアが警察批判に転じる可能性はないと予想できます。

◆自分殺しの報道被害

三浦氏の自殺報道の後、厚労省がWHOの自殺報道ガイドラインを材料として行ったのは、自殺を具体的に表現することへ注意喚起である。これは模倣自殺防止の観点から行われました。

しかし、より大きな問題は、報道被害事件としての側面にあります。マスメディアが警察情報を無批判に報道した点において、三浦氏の自殺報道は松本サリン事件のときと同じだ。もし自殺でなかったなら、三浦氏は、殺人事件の被害者であるだけでなく、自殺(自分殺し)として報道された点において、自分殺しの汚名を着せられた報道被害事件の被害者であるといえる。

※三浦氏のケースにおいて、あれだけマスメディアが「自殺」を露骨に強調した後で、他殺の可能性を疑う人たちが、わざわざ「自殺」を「自〇」「自死」など、別の言葉に言い替える理由はありません。

■さらにいくつもの壁がそびえたっている

運用の問題を別にすれば、警察は、三浦氏を制度(刑事訴訟法関連法規)に則って処理をしたという根拠を持っています。それに対抗するには、制度に則った告発(刑訴法239条)で訴えなければ、刑事司法の相手にされません。警察は、弁護士からの告発でなければ、受理さえしません。だから、メディアを動員した経験のある弁護士に依頼して、告発状を作成し、数万単位の署名を集め、それら提出する様子をテレビや新聞で報道してもらうことが必要です。

そうした努力は、ゼロに近い可能性を少しでも高めるために行われています。そこまでしても、警察が動くかどうかは、警察次第です。なんにも動かないことがほとんどだと思います。

三浦春馬氏の不審死に対し、Change.orgで再捜査を求める署名活動がふたつ存在します。それに数万の署名が集まったとしても、それが受理さえしてもらえないことを危惧しています。

電子署名でない時代に尾崎豊氏のケースで10万を超える署名を添えた嘆願書を警視庁が受理しなかったことが予想の根拠です。

それに、署名者の住所さえきちんと記されないChange.orgの署名は、署名者の実在を検証することができません。自筆ではないので、実在の人物が署名した可能性を補強することもできません。

※この箇所は、ファンの方々の努力に水を差す気は毛頭ありません。

■壁に立ち向かう前に知っておくべきこと

三浦氏のケースで、三田署の警察官が首吊り+遺書(当初)=「犯罪性なし」と判断したのは、特異なケースではありません。「こんなケース、いちいち事件にしてられない」と、安易に犯罪性が排除されていることは、記事で引用した警察医のアンケート結果からも読み取れます。刑事ドラマでのええかっこしいとは正反対のことが、恒常的に行われているのが現実です。

「メディア仕掛けの社会秩序」の項に示したとおり、警察発表と警察官のリークを無批判に垂れ流すマスメディアの報道は、プロパガンダ(世論誘導)といっても過言ではありません。

日本では、メディアリテラシーが教育されていないので、警察とマスメディアの馴れ合いに対する問題意識も、天地ほどに開いています。

問題意識を持つ人々も、問題意識のない大多数に『非国民』扱いされることを恐れ、それを表に出そうとしません。三浦氏のファンらが、警察でなく、マスメディアに矛先を向けたがるのも、その現れと言えます。

しかし問題のポイントは、「犯罪性なし」を判断した三田署刑事課の警察官にあります。安易な自殺推定が三田署のみならず、全国の警察署で漫然と行われ、問題の根源が全体をコントロールする警察庁にあるとしても、なぜ三田署が三浦氏を「犯罪性なし」を判断したのか、マスメディアへの警察官のリークは適切だったのか、このふたつに焦点を向けるべきだと思います。

マスメディアは、警察に従属しているだけなので、マスメディアだけに矛先を向けても何も変わりません。

そして、犯人さがしは、警察が「犯罪性あり」を判断した後でなければ、何も始まりません。

■壁が崩れる可能性

以上のとおり、警察が三浦春馬氏の死亡を「犯罪性なし」と判断したことの背景には、日本の警察運営から民主的理念が失われている問題が存在します。そして、テレビ局を筆頭とするマスメディアは、権力となれ合う舞台装置である記者クラブ制度を変えようとはしません。つまり、権力の中枢に腐敗があるのです。そこが変革されなければ、問題の本質が変わることはないでしょう。

誰も手を出そうとしない変革とはいえ、三浦氏の死後、これまでとは少し違った状況が発生しています。三浦氏の扱われ方を通して、多くの方々が警察と報道に疑問を感じていることです。

もし、三浦氏の自殺報道に疑問を感じる方々の一部が、問題の本質に目を向け、個人の利益でなく、社会の利益のために力を注ぐのであれば、それは大きな流れとなる可能性があります。

少なくとも、複雑に肥大し、誰も手をつけられなくなった権力腐敗に目を向けさせるきっかけにはなっています。そのことは、私の書いた難解な文章を読んでいる貴方が実感しているはずだ。この事実は、三浦春馬氏の死が、改革の必要性を共有する種を蒔いたとも言えます。

計画殺人では、自殺や事故を偽装したり、死体を隠すことによって、検挙リスクを低下させるのが常套手段である。この投稿の序段に示したとおり、偽装殺人を抑止するために、アメリカではすべての自殺が解剖され、詳細な報告書が公開されている。それが日本では、科学的な根拠どころか発覚当時の時系列さえ公表せずに警察が「犯罪性なし」を判断し、その情報をマスメディアに漏洩した。そして、マスメディアは、死者の尊厳などおかまいなしにセンセーショナルな報道を行った。

とにかく、三浦氏の自殺報道は、あまりにも不透明だ。不透明であるがゆえ、デマや憶測に振り回さればかりか、突拍子もない陰謀論にさえ翻弄される人が発生してしまうのだろう。

このように警察にも報道機関にも期待できない場合において、変革が起きる可能性を考えてみたい。

この返信の中段付近に示した交通事故の被害者遺族のケースには、賠償金という果実が存在します。一方、三浦春馬氏の自殺偽装殺人が明らかとなったとしても、それを後押しした方々にもらえる実質的な果実はありません。

それゆえ、『個人の利益(好奇心の充足・弔い)』ではなく、「同じような不幸を減らしたい」という『社会の利益』を目的にすることによって、その活動は、誰からも尊ばれる無報酬の慈善活動となります。私益を包み隠すための大義ではなく、自己犠牲的な真義なので、大きな共鳴が得られるかもしれません。

三浦春馬氏を追悼する方々が、民主的理念を失った警察にかわって、公共の安全と秩序を復活させるために、無報酬で尽力するとしたら、壁が崩れる可能があると思っています。そうなれば、まともな死因究明が行われるようになり、そして、自殺を偽装した殺人が抑止されることにつながります。

それが実現するのなら、失われた命も少しは報われるかもしれません。

三浦春馬さんの不自然死を放置する日本の警察とマスコミに、ずっと疑問を抱いておりました。こうして図解付きで発信してくださって、大変心強いです。ありがとうございます。

そもそも、開示請求の回答が異例の延期、という時点で怪しいと思いました。どこに何を確認していたのでしょう?

日本の警察が何を捜査して、何を捜査しないかを、科学的根拠によらず決定できるような体制だったとは、恐ろしい限りです。これでは、警察の怠慢や一部の権力者の都合で、どうにでも真実が握り潰せてしまう。

春馬さんも、初期の報道では自宅で既に亡くなっていたとされ、辻褄の合わないことばかりです。

また、池袋の交通事故で、現場に最初に駆けつけた警察官が裁判直前に自殺と報じられた時も、強い違和感を感じました。こんな社会的関心の高い裁判の、重要であろう証言をする方が丁寧な捜査もなし(私にはそう感じました)に自殺で片付けられるなんて、信じられなかったのです。

一連の芸能人不審死に限らずに、とても民主主義国家とは言えないこの制度は、絶対に変えなければならない。そう強く思う一方で、署名サイトに参加した以外には何ができるのか、難しい日々です。

のぞみさん、コメントありがとうございます。

昨年10月に目白警察署交通課係長の警部補が警察署内の倉庫で死んでいたというニュースを、私は知りませんでした。池袋で発生した『上級国民』の交通事故の管轄署であることから、その警部補が圧力による自殺や、他殺の疑惑が上がっていたことも、知りませんでした。

自殺と判断した根拠がいっさい発表されず、ただ自殺とだけ発表された目白署交通課係長のケースについて、少し考察します。

大昔も今も、警察官は毎年のように自殺しています。

私がこれまで見てきたニュースによれば、警察官の自殺の多くは、上司のパワハラをはじめ、職場内の問題を原因としています。その多くが警察署や交番内で自殺しています。首吊りのほか、拳銃で自分の頭を打ち抜いて自殺するケースも目立ちます。

遺書の存在が報道されたケースは、記憶にありません。

遺書の有無にかかわらず、聖なる職場で、警察官の象徴といえる拳銃で自殺することは、警察組織への絶望、あるいは、警察組織への不満を抗議するため、そのどちらかを示すためでしょう。

犯罪心理学を引用するまでもなく、警察署や交番で自殺した警察官は、自殺偽装殺人の被害者ではないでしょう。

以下、単なる憶測です。

目白署交通課係長の死亡は、理由を添えずに「警察は自殺とみている」と報道された。どのように死んだのかが分からないので材料不足なのですが、森友問題にかかる公文書の書換えをしたことを苦に自殺した赤木俊夫氏と同類のケースなのだと思います。

自分の正義に反し、圧力に屈することに耐え兼ねての自殺だと予想します。

「死ぬくらいなら、仕事を辞めればいいのに」

私以外にもこう思う人も多いと思います。しかしながら、生涯一公務員を覚悟し、異なる仕事に就くことを考えたことのない人々にとって、職場を失うことは死に匹敵するのかもしれません。

いずれにしろ、毎年のように20万分の1程度の確率で、自殺者が発生する警察という職場に、通常人の予想が及ばない何か特別な問題があることを指摘したい。

そして、自殺した警察官が何かを訴えて壮絶な死に方(例えば警察署内での拳銃自殺)を選択したとしても、「警察は自殺とみている」としか報道されないことを問題視したい。

三浦春馬氏ら芸能人の連続不審死が遺したものが、科学的に死因を明らかにする必要性でなく、警察と報道が死亡の状況を秘匿(犯罪死の見落とされる可能性が上がる)する口実にされてしまうのなら、死んだ者たちも浮かばれないだろう。

文章読ませていただきました。警視庁との電話でのやり取りを聞いていても、あちらはとにかく取り繕いが多く、なんとか話をすり替えよう(言い方を変えれば「ごまかそう」としているように聞こえる)としているようにきこえました。私のように知識の乏しいものは上手く誤魔化されてしまうのかもしれません。とにかく、自分の夫や子供が同じような目に遭わないためにも何かしなければいけないと思いながら、悶々とする毎日です。多くの春馬くんファンの皆さんが野村さんのブログに巡り会う事を願っています。

コメントありがとうございます。

「多くの春馬くんファン〜」のくだりで思いだすことがあります。昨年9月、三浦春馬ファンのひとりから、東京23区内における医師の検視立会いに関し、問い合わせを受けたときのことです。

事前の調査で23区内における医師の検視立会いがされていないことは確信できていましたが、情報開示請求前だったので、公開していたページに、その証拠を示すことはできませんでした。

質問者は、自称、海外に在住しているという日本人女性で、おそらく匿名の名前以外に個人を特定する情報は添えずに質問してきました。

医師の検視立会いに関する最初のふたつ質問に私が答えた後、彼女は、私の情報をブログやFacebookでファンの方々とシェアし、他の方々から質問を受けたとして、さらにふたつ質問をしてきました。

私との個人的なやり取りを、私の知らない場所であれこれ評価されるのも嫌だったので、私は私から聞き出した情報をどこでシェアしているのか彼女に尋ねました。しかし、彼女は。それを私に伝えようとはしませんでした。

彼女が私に一方的に聞くばかりで、自分のことは何ひとつ明らかにしないので、私は彼女の質問に答える気を失いました。

そして、彼女が東京都監察医務院を警察の一部だと思い込んでいたことの誤りを指摘すると、彼女は不作法な言い回しをするようになりました。

そのとき私が彼女に伝えた文を転載しておきます。

その彼女は、物事が自分の思い通りに進まないと、文章量で相手を威圧しようとするタイプの人でした。最後に彼女は、文体から明らかな最後っ屁メールを送り付けました。私は彼女が返信しないであろう理路整然としたメールを返しましたが、彼女からの返信はありませんでした。

彼女は、ブログやFacebookでファンの方々と情報交換しており、彼女がシェアした情報は多くのファンが拡散していることをアピールしていました。おそらく、彼女が出入りするグループ内では、リーダー格なのでしょう。

私がこんなことを書くのは、彼女が三浦春馬ファンのなかで、私の記事の信頼性を失墜させる行為をしていることが予想できるからです。私は、膨大な時間を取材とコンテンツの作成に費やしました。その時間の埋め合わせとして、記事に広告を入れることにしました。しかしながら、証拠なしにCIAやイルミナティで帰結する記事を書くよりより、はるかに手間のかかる作業の対価としては、まったく見合いません。いつか火が付くことを願いながら、手弁当で記事を重ねてきました。その労力に水を差されたくないのです。

本題はここからです。

ふたつ前コメントに書いたことを繰り返します。

警察は、三浦氏を制度(刑事訴訟法関係法規)に則って処理をしたという根拠を持っています。それに対抗するためには、制度に則った告発(刑訴法239条)で訴えなければ相手にされません。そして警察は、弁護士からの告発でなければ、受理さえしません。だから、メディアを動員した経験のある弁護士に依頼して、告発状を作成し、数万単位の署名を集め、それら提出する様子をテレビや新聞で報道してもらうことが必要です。

私が三浦春馬氏ファンであったなら、ファンクラブに呼び掛けて、弁護士に告発してもらうための費用を集めます。

その費用がまったく読めませんが、私の記事は、部分的に正式な告発状に使えるようにまとめているつもりです。だから、ゼロから組み立てるより、弁護士も少しは楽になるはず。100~200人のファンの方々、5,000~10,000円づつ出し合えば、足りるのではないかと思います。

なお、告訴告発は、被疑者を特定し、証拠をそろえる必要はないそうです。捜査権のない人が書くからなのでしょう。

ちなみに私は、大昔の別件で、自分で告訴状を書いて提出しようとしたことがあります。警察に対応に呆れて、告訴状を書いて検察に出そうとしましたが「一時捜査は警察がすべきであって、検察ではない」と一蹴されました。ここで私が伝えようとしているのは、ちゃんと告発するには弁護士に頼まざるを得ないということです。

あと2か月で三浦氏の死から丸1年。三浦氏に始まる芸能人の連続不審死を、警察はことごとく「犯罪性なし」と判断した。国策として死因究明等の推進が行われている真っただ中なのに、警察は、刑事訴訟法47条を盾に「犯罪性なし」を判断した一切の根拠を秘匿した。市井の人々がいくら「犯罪死の見逃し」の可能性を指摘しても、警察も報道も完全に沈黙を続けた。

何の光も差さない五里霧中を彷徨うことはとても疲れることなので、一周忌を過ぎれば、ファンの皆さんの心も次第に離れていくことでしょう。おそらく、厚労省が主導する死因究明等本部は、縦割りの壁に阻まれ、警察庁を動かすことはできないだろう。そしてマスメディアは、警察情報を無批判に報道し続け、警察は、都合の悪い情報を隠し続けることになるのでしょう。

国民の生存権が脅かされる事態に対してさえ、国家の運営が民主的になされないなら、民主主義の体裁を取り繕っても、日本は実質的には官僚主権の社会主義国家なのだと思う。

専門的な事柄を、

わかりやすく説明して頂きありがとうございます。

それでも、まだ分からない所ですが、

裁判をしてもらわなければ何も解決しないと言うのはわかります。

必要経費を私達ファンで出し合う事は可能だと思います。

どうぞお声掛けをお願い致します。

野村さん!

三浦春馬くん、そして彼に関わる全ての人達の無念をはらして下さい。

不審死した三浦春馬さんの父親が、2021年1月15日に亡くなりました。犯行グループの幹部メンバーの一人は、三浦春馬さんの死の際に「いいこや」と数字を使ってSNS投稿していました。

2021年12月に不審死した女優の神田沙也加さんと音楽ユニットを組んでいた黒崎真音さんが、2023年2月16日に亡くなりました。持病の悪化に見える亡くなり方ですが、「35歳で死亡」という共通点が神田さんとあるのが何とも不自然です。確率上では、はっきり言ってゼロですね。

1.犯行グループが間違いなく存在する 2.自殺や病気に見せかける手段を持っている

これらの犯行には、自衛隊の「ある施設」を運用する必要があります。外観は巨大なゴルフボール状の施設であり、通称「レドーム」と呼ばれているものです。これが悪用されています。